আগের পর্বের পর

৫ই নভেম্বর, সপ্তদশ দিন

বেড়ানোর পালা শেষ। আবার গতানুগতিক জীবন মাত্র দুদিনের দূরত্বে। ফিরতে হবে। এবারে যা ঘোরা হল, স্মৃতিতে অনেকদিন ধরা থাকবে প্রতিটা দিন, আলাদা করে। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার বৈচিত্র্যে ভরা জায়গা পেরিয়ে চলা, কখনও প্রচণ্ড একঘেয়ে, কখনও বিপদসঙ্কুল। আগামী দুদিনে আমাকে ফিরতে হবে দেড় হাজার কিলোমিটার আরও। একটানা রাস্তা, সমতল, কোনও পাহাড় নেই, বেশির ভাগটাই লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে চলা। এ পথে আমি আগেও ফিরেছি, তবে সেটা গাড়ি চালিয়ে, দু চাকায় এই প্রথম।

আগের দিনের অসাধারণ বইপ্রকাশের অনুষ্ঠান তখনও চোখের সামনে ভাসছে। বাবা মা উচ্ছ্বসিত, হুগলিতে এই ধরণের অনুষ্ঠান আগে কখনও হয়েরছে বলে তাদের জানা নেই।

ভোর ভোর উঠে বাঁধাছাঁদা শুরু। আগের বারের মতই, এই সময়টাতেও বাবা সারাক্ষণ সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, যেতে দেবার ইচ্ছে নেই, তবু যেতে দিতে হয় টাইপের একটা মনোভাব, আমাকেও, বুঝেও কিছুই বুঝি নি মুখ করে বানজি কর্ডগুলোকে শক্ত করে বেঁধে জড়িয়ে নিতে হল লাগেজের সাথে, খোলা হবে সেই বেনারসে গিয়ে।

সাড়ে ছটায় টা-টা করে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। আজ আর শক্তিগড়ে ব্রেকফাস্ট করার গল্প নেই, সোজা আসানসোলে গিয়ে দাঁড়ানো, বিপিনের সাথে আলাপ এবং জলযোগ।

বিপিন ছেলেটি বেশ ইন্টারেস্টিং। লোনলি হাইওয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমেই আলাপ, সামনাসামনি দেখা হয় নি যদিও কোনওদিন, তবু একেবারে কতদিনের চেনা বন্ধুর মত আমাকে সময়ে সময়ে সিকিম সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জুগিয়ে গেছে, তার কোন বন্ধু গ্যাংটকে পৌঁছে পারমিট নিয়েছে, সেই পারমিটের ফোটোকপি হোয়াটসঅ্যাপে চেয়ে নিয়ে আমাকে ফরোয়ার্ড করে গেছে, যখন যখন পেরেছে লাচেন, লাচুং, গুরুদোংমারের সমস্ত রাস্তার বিবরণ, হোটেলের বিবরণ আমাকে পাঠিয়ে গেছে, মানে সিকিম হয় তো আমার সেইভাবে চেনা হত না, বিপিন আমাকে পরিচিত না করালে।

প্রথমে পড়তে হবে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে, সেইখানে পড়ার দুটো রাস্তা – আগের বারে ভাঙাচোরা জিটি রোড ধরে পাণ্ডুয়া পেরিয়ে মেমারিতে গিয়ে এক্সপ্রেসওয়ে ধরেছিলাম, সে রাস্তায় এবারে আর যাবো না, দ্বিতীয় রাস্তাটা সুগন্ধ্যা হয়ে সিঙ্গুর পেরিয়ে – সেট যাওয়াই যায়, কিন্তু আমি বেছে নিলাম আরও শর্ট রাস্তাটাই, পরশুদিন যেখান দিয়ে এসেছি, দেবানন্দপুরের রাস্তা। ভেতরে গিয়ে দিল্লি রোড, আর সেখান দিয়ে সোজা একটা সরু রাস্তা ধরে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে।

কিন্তু ব্যান্ডেল স্টেশন পেরিয়েই পড়লাম ঝামেলায়। দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া – খেয়ালই ছিল না এ রাজ্যে বাজার বসে সকালবেলায়, পৌনে সাতটার সময়ে দেবানন্দপুরের সরু রাস্তা আরও সরু হয়ে গেছে দুদিকে সবজি আর মাছমাংসের বাজারে, কোনও রকমে অগুনতি সাইকেল, রিকশা, সুতলি বের করা নাইলনের বাজারের ব্যাগ আর অজস্র কৌতূহলী চোখ পেরিয়ে কোনওরকমে ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছে তবে থার্ড গিয়ার নিতে পারলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চাকা ছুঁল দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে। পেরিয়ে গেল মেমারি, শক্তিগড়ের সেই ল্যাংচা হাব। পেরিয়ে গেলাম বর্ধমান, এর পরেই আসার কথা পানাগড়ের। কিন্তু আগের বারের সেই পানাগড়ের রাস্তায় আর যেতে হল না, পানাগড়ের সেই বিখ্যাত জ্যামকে টা-টা করে তৈরি হয়ে গেছে পানাগড় বাইপাস, চওড়া, মসৃণ। ঠিক পাঁচ মিনিট লাগল পানাগড় পেরিয়ে আবার ন্যাশনাল হাইওয়েতে পৌঁছতে।

সুন্দর আবহাওয়া – পানাগড় এলাকায় কিছু সিআরপিএফ ক্যাম্প রয়েছে সম্ভবত, ভারত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী তার সাইনেজগুলো হিন্দিতেই লেখা, কিন্তু এ তল্লাটে বোধ হয় হিন্দি সাইনেজও বানানো হয় খাঁটি বাঙালিকে দিয়ে – ফলে যা হবার তাইই হয়েছে, ক্যাম্প বানান লিখেছে क्याम्प। পানাগড় পেরোতেই শুরু হয়ে গেল দুর্গাপুর, আর সেখান থেকে একটু এগোতেই এল আসানসোল লেখা সাইনেজ।

বিপিনকে একবার ফোন করতে গিয়ে দেখি তিনখানা রিসিভড কল। আজ সকালের তারিখে। বিপিনই কল করেছে, কিন্তু আমি শুনতে পাই নি কেন? হেলমেটে লাগানো ব্লুটুথ রিসিভারে হাত লাগিয়ে বুঝলাম, জ্যাকটা লুজ হয়ে গেছিল। ব্লুটুথ চালু থাকায় কল রিসিভ হয়ে গেছিল পর পর, কিন্তু জ্যাকটা লাগানো না থাকায় আমি কিছুই শুনতে পাই নি। ফোন করলাম, বিপিন জানিয়ে দিল ঠিক কোনখানটায় এসে আমাকে দাঁড়াতে হবে।

ঠিক সাড়ে দশটার সময়ে নির্দিষ্ট ফ্লাইওভারের নিচে দাঁড়ালাম। বিপিনকে আবার ফোন করতেই জানাল, ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছে।

সাড়ে পাঁচ মিনিটের মাথায় একটা স্কুটি এসে দাঁড়াল আমার সামনে, এবং সেখান থেকে হাসিমুখে যে ছেলেটি নামল, তার দিকে একবার তাকালেই পরিষ্কার বোঝা যায়, হাঁটুর নিচ থেকে তার দুটো পা-ই নকল। আসল পা নেই।

ফ্লাইওভারের ঠিক নিচে মাঝবরাবর যে জায়গাটায় এসে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে একটু এগোতেই একটা ছোট রেস্টুরেন্ট মত, সেইখানে সাদরে আমাকে নিয়ে গেল বিপিন, সঙ্গে তার দুই বন্ধু। গরমাগরম উপাদেয় খাবারের সঙ্গে জমে উঠল গল্প। বিপিনের জন্য আমার বই এনেছিলাম, হস্তান্তর করলাম, যদিও আমি বেশি উদগ্রীব ছিলাম বিপিনের নিজের গল্প শোনার জন্য।

ঘটনা দু হাজার ছয় সালের। বিপিন কলকাতায় পড়াশোনা করত, সপ্তাহান্তে বাড়ি ফিরত ট্রেনে চেপে। এই রকমই একদিন বাড়ি ফেরার পথে, শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস থেকে নামার সময়ে কীভাবে পা হড়কে ঢুকে যায় ট্রেন আর প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে, আর সেই সময়েই ট্রেনও ছেড়ে দেয়। দুটো পা-ই সারাজীবনের জন্য হারায় বিপিন।

দীর্ঘ চিকিৎসা চলে, প্রথমে আসানসোলে, তার পরে চেন্নাইতে – টানা এক বছর ঘরবন্দী হয়ে থাকতে হয়। স্বপ্ন দেখার অফুরন্ত সময় পেয়েছিল, যন্ত্রণার সাথে অভ্যস্ত হবার সাথে সাথে। ক্রমশ কৃত্রিম পা নিয়ে হাঁটাচলা, তার পরে মোটরসাইকেলের গিয়ার ব্রেক কন্ট্রোল করার অভ্যেস।

২০১২ সালে বন্ধুদের সাথে নিজের নতুন কেটিএম মোটরসাইকেল নিয়ে বিপিন ঘুরতে যায় গয়া। সফলভাবে ঘুরে আসার পরে আর তাকে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয় নি – এর পরে দু হাজার তেরো সালে ইস্ট সিকিম, চোদ্দতে নেপাল, আর পনেরোতে নর্থ সিকিমের সেই ভয়ংকর রাস্তা পেরিয়ে গুরুদোংমার ছুঁয়ে ফিরেছে সে। এবং, সেখানেই থেমে না থেকে দু হাজার ষোলতে সে সান্দাকফুও ঘুরে এসেছে। মোটরসাইকেল চালিয়ে।

বিপিন আমার বই হাতে পেয়ে খুব খুশি, বার বার জানাচ্ছে সে কথা, বলছে, ওর সঙ্গী যে দুজন, তারা বাংলা বলতে পারলেও আসলে হিন্দিভাষী, বাংলা পড়তে লিখতে পারে না, বিপিন ওদের পড়ে শোনাবে – কিন্তু আমার কানে ঠিক সে সব ঢুকছে না, আমার মনের মধ্যে স্রেফ তোলপাড় হয়ে চলেছে বিপিনের অধ্যবসায়ের গল্প, গল্প তো নয়, সত্যি সমস্ত। মানুষ চাইলে কী না পারে। বিপিন বলছিল – এই পা-দুটো ঠিক আরামদায়ক নয়, শস্তার পা লাগানো হয়েছিল তো, ইমপোর্টেড পা পাওয়া যায়, কিন্তু সে অনেক অনেক খরচার ব্যাপার। বাবুল সুপ্রিয়দা-কে টুইট করে বলেছিলাম আমার কথা, বলেছিলাম সাহায্য করার জন্য, উনি বলেওছিলেন দেখবেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু হয় নি, বুঝলে? তুমি একটু দ্যাখো না দাদা, তুমি তো দিল্লিতে থাকো, ওখানে কোনওভাবে কিছু করা যায় কিনা, আমার জন্য একটু সাহায্য পেলে আমি ভালো পা লাগিয়ে আরও বড় বড় ট্রিপে যেতে পারি। আমার নিজের তো অত পয়সা নেই।

দিল্লিতে থাকি ঠিকই, কিন্তু আমার সত্যিই তো সে রকম কোনও কনট্যাক্ট নেই – আমি কিছুই করতে পারি নি বিপিনের জন্য, তবে সে জন্য ওর সাথে আমার যোগাযোগ নষ্ট হয় নি আজও, বিপিন এখন লম্বা ট্রিপের প্রস্তুতি করছে ওর বর্তমান পা নিয়েই, তাই নিয়ে মাঝেমধ্যে ফোনে কথাবার্তা আজও চলে।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিদায় নিতে হল। তার আগে অবশ্য মোবাইলেই ছোট করে ছবি-সেশন হল, আমার মোটরসাইকেলে ইঞ্জিন অয়েল টপ আপ করা হল। আমি আবার যাত্রার জন্য তৈরি।

চাকা একটু গড়াতেই ঢুকে গেলাম ঝাড়খণ্ডে। অপূর্ব সুন্দর এই একটা রাজ্য, ছোটনাগপুর মালভূমির ইতিউতি ছোট ছোট পাহাড়, তালগাছের সারি, অপূর্ব সুন্দর কুঁড়েঘরের বিন্যাস, আর জায়গায় জায়গায় গতজন্মের চেনা পরিচিত সেইসব নামের সাইনবোর্ড, তালসারি, ঝুমরি তালাইয়া, দুমকা, গিরিডি – তাদের মাঝখান দিয়ে আমি ফিরতে লাগলাম।

এ পথে আমার তৃতীয়বার যাত্রা, মোটরসাইকেলে প্রথমবার। আবহাওয়া না-গরম না-ঠাণ্ডা বলে চলতে এতটুকুও অসুবিধে হচ্ছে না। দুটো নাগাদ গিরিডিতে পৌঁছলাম, সেই চেনা জায়গা, আগের বারে কলকাতা সফরে যাওয়া এবং আসার সময়ে যেখানে আমরা লাঞ্চ করেছিলাম, সেই অশোকা হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট পেরিয়ে এলাম। ঢুকব কিনা ভাবতে গিয়েও আর ঢুকলাম না, এত বেশি খেয়েছি আসানসোলে, পেট এখনও ভর্তি। বরং একেবারে টেনে দিই, বেনারসে পৌঁছেই ডিনার করব। রাস্তায় খিদে পেলে একটা বিস্কুটের প্যাকেট আছে আর মা খানিক চিড়েবাদামভাজা ভরে দিয়েছে হরলিক্সের কৌটোতে – সেসব দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যাবে।

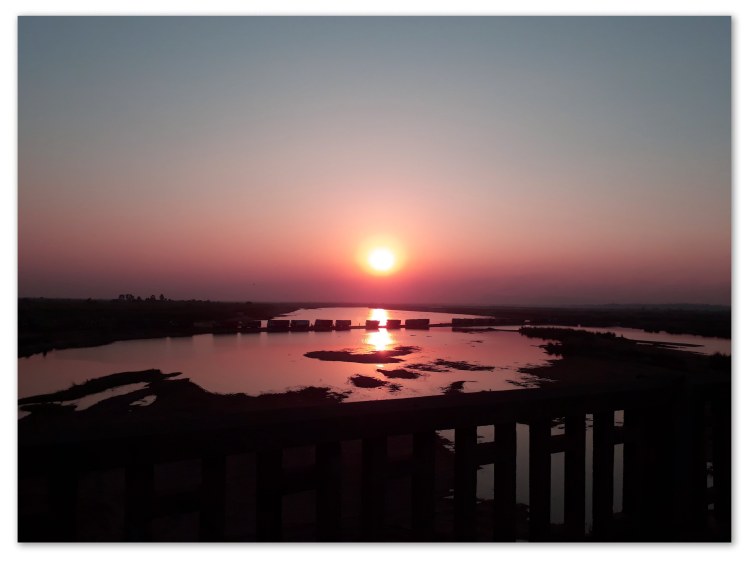

ডেহরি অন শোন ব্রিজের ওপর বিকেল হল। সূর্যটা কমলা থেকে টকটকে লাল হয়ে আশ্রয় নিতে গেল শোন নদীর বেডে। আমি তিরিশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে দেখলাম সে দৃশ্য। শিল্যুয়েটের মত সারি সারি ট্রাকের দল নেমে এসেছে নদীর বুকে, বালি খুঁড়ে তুলছে, গোধূলির আলোয় তাদের দেখাচ্ছে সারি সারি পিঁপড়ের মত।

বিহার এখনও একশো কুড়ি কিলোমিটার মত, তার পরে উত্তরপ্রদেশে ঢুকব। সাসারামে দাঁড়াতে হল পেট্রল ভরার জন্য, এবং মোটামুটি পৌনে আটটা নাগাদ বেনারসে ঢুকলাম। ঢোকামাত্র সেই তীব্র হর্নের দাপট, উন্মাদের মত ট্র্যাফিক এবং অসভ্যের মত গাড়ি চালানো ড্রাইভারেরা হুড়মুড়িয়ে সে পড়ল আমার সামনে। আস্ত একটা প্রাচীন শহরের প্রায় সমস্ত লোক যে আজও এতটা নোংরা, অসহ্য, আনসিভিলাইজড অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে, এ বেনারসে না গেলে বোঝা যায় না।

জিপিএসের ভুলে প্রথমে ভুল করে বেনারস থেকে বেরিয়ে চলে গেছিলাম সারনাথের রাহী ট্যুরিস্ট বাংলোতে – আমার বুকিং আছে বেনারসের রাহী ট্যুরিস্ট বাংলোতে – প্রতিবারের মতই। দুটোর মধ্যে দূরত্ব ছ-সাত কিলোমিটারের, কিন্তু যে কারণেই হোক, জিপিএস চুজ করেছিল সারনাথেরটা। যাই হোক, আবার ম্যাপ রিসেট করে বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের ঠিক সামনে প্রতাপ হোটেলের পাশ দিয়ে গলিটা চিনে ফেলতেই বাকিটা আর চেনার দরকার পড়ল না। আমার চেনা জায়গা। নটা বাজল চেক ইন সেরে ঘরে ঢুকতে। সেখানে বোধ হয় আজ কোনও নেতামন্ত্রীর কারুর বিয়ের অনুষ্ঠান। সামনেটা বেলুনের গেট দিয়ে সাজানো, চারপাশে অজস্র কারবাইনধারী নিরাপত্তারক্ষী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদেরই গাড়ির ফাঁকে মোটরসাইকেলটা গুঁজে দিয়ে আমি লাগেজগুলো খুলে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। এইবারে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নিই, কাল সক্কাল সক্কাল বেরিয়ে পড়তে হবে।

৬ই নভেম্বর, অষ্টাদশ দিন

“মহাভারতের তো একটা ভার্সন নেই, এ নিজেই এত বড় একটা কাব্য, উত্তরভারতের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে এর গল্পগাথা। আর উত্তর ভারতে, হিমালয়ের কোল ঘেঁষে প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে, প্রত্যেকটি ছোট জনপদে তুই শুনতে পাবি এমন কিছু উপকাহিনি, যাদের চরিত্রদের লিঙ্কেজ করে রাখা আছে মহাভারতের চরিত্রদের সাথে। মান্যতা পাবার প্রচেষ্টা। মহাভারতের গল্প উচ্চবর্ণের কাহিনি, সেখানে অন্ত্যজ, সাবঅল্টার্নরা এসেছে, গেছে পার্শ্বচরিত্র হিসেবে, তাদের দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে গেছে রাজতন্ত্র আর নিজেরা নাম কিনেছে ধর্মের ধ্বজাধারী হিসেবে। কেউ খোঁজ রাখে নি, পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীর বদলে যে দলিত রমণী আর তাঁর পাঁচ ছেলেকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বারণাবতের জতুগৃহে, তাদের দোষ কী ছিল, তাদের নিকটআত্মীয়কে কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা কখনও করা হয়েছিল কিনা। এই পুড়িয়ে মারার কৌশল কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল? বিদুরের, যিনি কিনা স্বয়ং ধর্মের অবতার।

কিংবা ধর খাটুশ্যামের গল্প। এমনি বাঙালি যে কাউকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ খাটুশ্যাম কে – কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু রাজস্থানে চলে যা – দেখবি সীকর এলাকায় রমরমিয়ে চলছে খাটুশ্যামজীর মন্দির। এই একই দেবতাকে গুজরাতে পুজো করা হয় বালিয়াদেব নামে।

কে এই খাটুশ্যাম? তিনি ভীমের নাতি। ঘটোৎকচের পুত্র। কথিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হবার আগে নিজের নাতিকে বলিদান দিয়েছিলেন মধ্যম পাণ্ডব স্বয়ং, পাণ্ডবপক্ষের জয় সুনিশ্চিত করতে। একা কৃষ্ণের উপস্থিতি হয় তো যথেষ্ট কনফিডেন্স জোগাতে পারে নি তাঁর মনে। অন্য আরেকটি ধারার গল্প অনুযায়ী, অন প্রিন্সিপল তিনি পরাজিত পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করতেন, ফলে পাণ্ডববপক্ষের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়ে উঠেছিল অবশ্যম্ভাবী।

স্কন্দপুরাণে এঁর একটা পাসিং রেফারেন্স আছে, কিন্তু মহাভারতের প্রচলিত ভার্সনে খাটুশ্যামের দেখা কোথাও পাওয়া যায় না, ফলে এটা মনে করা যেতেই পারে, লোকায়ত দেবতা স্থানীয় গল্পগাথার মাধ্যমে মহাভারতের চরিত্রদের মধ্যে নিজের লিনিয়েজ তৈরি করে নিয়েছে সময়ের সাথে সাথে। এক সময়ে যে রকম অনার্য কালী দুর্গা মনসা ইত্যাদিদের বিভিন্ন পুরাণের মাধ্যমে, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে বৈদিক দেবদেবীদের সাথে এক আসনে বসিয়েছিল লোকায়ত সংস্কৃতি। এই মিশ্রণ চলতেই থাকে। সাবঅল্টার্ন কালচারের মেনস্ট্রিমের সাথে মিশবার প্রচেষ্টা, কিংবা উল্টোটা। সংস্কৃতির আত্মীকরণ।

বিরাট রাজার গল্পটাও অনেকটা এই রকমের। সত্যি সত্যি বিরাট রাজ্য কোথায় ছিল তাই নিয়ে একটু গুগল ঘাঁটাঘাঁটি করলেই জানা যায়, মহাভারতের মাধ্যমে আমরা যেটুকু জানি, বিরাটরাজার ছিল বিশাল বড় গোয়াল, প্রচুর গরু, সম্ভবত সেটাই ছিল তাঁর আয়ের উৎস, অতিথিবৎসল ছিলেন তিনি, পাণ্ডবদের না চিনেই এক বছর তাঁর রাজত্বে তিনি তাঁদের প্রতিপালন করেছিলেন, অবশ্য পরিবর্তে ডাকাতদের হাত থেকে তাঁর গোশালার গরুদের উদ্ধার করে দেন বৃহন্নলারূপী অর্জুন, এবং সৈরিন্ধ্রীর দিকে নোংরা হাত বাড়ানোর ফলস্বরূপ তাঁর শ্যালক কীচককে খুন করেন পাচকরূপী ভীম। এর বেশি কিছু জানতে পারি কি আমরা বিরাটরাজা সম্বন্ধে? রাজা হিসেবে কেমন ছিলেন? তাঁর রাজত্বে প্রজারা কেমন ছিল? মহাভারত তো প্রজাদের ভাষ্য লেখে নি। শোন তা হলে সেই গল্প।

আমি তখন সাইকেল চালিয়ে চলেছি দেহ্রাদুন থেকে যমুনোত্রীর পথে। রাস্তায় পড়ে কালসি বলে একটা জায়গা। সেখানেই রাত্রিবাস। ছোট্ট হোটেল, হোটেল না বলে হোমস্টে বলাই ভালো, ভাগ্নে চালায়, মামা দেখভাল করেন। যমুনা ঠিক সেইখানটিতেই পাহাড় থেকে নেমে এসেছে সমতলে। গাঁয়ে ইলেকট্রিসিটি নেই, হ্যারিকেনের আলোতে বসে রুটির সাথে তরোইয়ের সবজি চিবোচ্ছি। কিন্তু সারাদিন সাইকেল চালিয়ে এসে কি আর ভ্যাজ মুখে রোচে? দোনামোনা করে তাই পেড়েই ফেললাম কথাটা – ভাগ্নের কাছেঃ সুনা হ্যায় পাহাড় কি বকরি কি মীট বহোত স্বাদিষ্ট হোতি হ্যায়? আপ লোগ বনাতে নেহি?

দপ করে নিভে গেল আলো; না, হ্যারিকেনের নয়। হোটেল মালিকের ভাগ্নের মুখের। পেছনে গৃহদেবতার সান্ধ্যপূজারত মামার দিকে চট করে এক বার চেয়ে নিয়ে, প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, আপনি বাইরের লোক। আমরা এ সব মুখেও আনি না। মামা যেন না শোনে।

অপ্রস্তুত আমি, তড়িঘড়ি বললাম, সরি, আমি ভেবেছিলাম পাহাড়ের লোক ননভেজ খায়।

– খাই, খাই। সেটা কথা নয় – কিন্তু ছাগল নয়। আপনারা সমতলের হিন্দুরা যেমন গোরু খাবার কথা ভাবতে পারেন না, গোরুকে ‘মা’ বলেন, আমরা এই জওনসার ভাবর এর লোকেরা তেমনই চোখে দেখি ছাগলকে। ছাগল আমাদের মা। গোরু নয়।

গরু সম্পর্কে আমার নিজস্ব খাদ্যস্পৃহা আর ব্যক্ত করতে গেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, জওনসার ভাবর-টা কী?

– কেন, এই জায়গাটা, এটাই তো জওনসার ভাবর!

এবার চমকাবার পালা আমার – এটা, এই জায়গাটা কালসী নয়!

– আরে এটা তো এখনকার নাম। আসলে জওনসার ভাবর। আমরা সব জওনসার এর ‘জন’। আমি সামান্যই জানি। মামাকে জিজ্ঞেস করুন। উনি অনেক গল্প জানেন।

দেখলাম মামাবাবু পূজা শেষ করে কাছে এসে বসলেন উল্টো দিকের বেঞ্চিতে। সামান্য নীরবতার সুযোগে নিজেকে তৈরি করে নিয়ে মুখ খুললেন তিনি, – গল্প নয়। আমাদের জনের ইতিহাস। সমতল থেকে রাজাদের আসার আগের ইতিহাস।

আমি তখন কোথায়! তরোইয়ের সব্জি থালাতে শুকোচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, তার আগে আপনাদের নিজেদের রাজা ছিলেন?

বহিরাগতের সামনে মনের বিরক্তিটুকু মামাবাবু মুখে ফুটে উঠতে না দিলেও, তার রেশটুকু লুকোতে পারলেন না। বললেন, – জনের কোনো রাজা হয় না। রাজার অধীনতা জন কখনওই মন থেকে মেনে নেয়নি। জন বরাবর স্বাধীন ছিল। নিজেদের শাসক তারা নির্বাচন করতেন। এখন যেমন আপনারা ইলেকশনে করেন।

আমি তখন শুধুই দুটো কান। পেছনে সদ্য সমতল ছোঁয়া উচ্ছ্বসিত যমুনার কল্লোল, আর সামনে এই অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যারেশন। বৃদ্ধ বলে চলেছেন, – আমাদের এই জওনসার ভাবরে কখনো দুঃখ আর দারিদ্র ছিল না। আমাদের প্রাচীন পূর্বজরা গরু, মহিষ পালন করতেন। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সমতলে যা শস্য জন্মাত, দুধ, দই, পনীরের সাথে তা আমাদের ভাঁড়ার উপচে পড়ত। আর সেটাই হল আমাদের কাল। রাজস্বের লোভে অত্যাচারী রাজা বিরাট, তার সেনা নিয়ে হাজির হলেন জওনসারের দ্বারে।

(পাহাড়ের অন্তর্বর্তী স্থানগুলিতে প্রবেশের যে ফাঁক গুলো থাকে, তার নাম দ্বার; যেমন কি না, কোটদ্বার, হরিদ্বার, আলিপুরদুয়ার ইত্যাদি)

তিনি বলে চলেছেন, – জন তার সাধ্যমত লড়লেন। কিন্তু রণকৌশলী বিরাট রাজার সেনাবাহিনির সমান কুশলতা তাঁদের ছিল না। আক্রমণ করে রাজা বিরাটের সেনাকে পর্যুদস্ত করার রণকৌশল তারা জানতেন না। অসংখ্য মৃত্যুর পর তাঁরা হার স্বীকার করলেন। করতে বাধ্য হলেন। রাজা বিরাটের রাজপ্রতিনিধিরা গ্রামে গ্রামে স্থাপিত হল রাজস্ব আদায়ের জন্য। এর আগে জন-এর কোনও রাজস্ব ছিল না।

গ্রামে গ্রামে পরিবার পিছু গরু, মহিষ, আর জমির ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হল। প্রতিদিন সকালে রাজার লোক এসে নিয়ে যেত দুধ, দই, পনীর। তার বেশিরভাগ পথেই নষ্ট হত। তবু, সেটাই ছিল নিয়ম।

এক দিকে প্রচুর খাবার নষ্ট হচ্ছিল আর অন্য দিকে দারিদ্র্য ছেয়ে যাচ্ছিল জওনসারে। যার কোনো গবাদিপশু কিংবা জমি ছিল না, তাকে কাজ করতে হত, কায়িক শ্রম দিতে হত রাজার জন্য, বিনা পয়সায়; সেটাও রাজস্ব।

জওনসারের এক গ্রামে এক মহিলা ছিলেন। তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন যখন, মহিলা ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। মৃত্যুর আগে তার স্বামীর শ্রমে চলত রাজস্বপ্রদান। স্বামীর মৃত্যুতে রাজস্ব বন্ধ হওয়ায় রাজকর্মচারী হানা দেয় তাঁর ঘরে। সেই নারীর তখন কোলে সদ্যোজাত শিশু। কাকুতি মিনতি, ক্ষমা ভিক্ষা, কোনো কিছুতেই টলে না রাজকর্মচারী। আদেশ হয়, যদি শ্রম বা গবাদিপশুর দুগ্ধজাত না পাওয়া যায়, তবে ঐ নারীর বুকের দুধ নিয়ে যাওয়া হোক রাজার জন্য। তাই হয়।

কথিত আছে, রাজা বিরাট সেই দুধ পান করেন। এরপর আসে আরো ভয়াবহ আদেশ। রাজাদেশ হয়, কোনও সদ্যোজাত শিশু আর তার মায়ের বুকের দুধ খেতে পাবে না। শিশুর মায়ের বুকের দুধে রাজার অধিকার। শক্ত চামড়ার বক্ষস্ত্রাণ তৈরী হয়, তালা চাবি সহ। সন্তান জন্মাবার খবর পাওয়া মাত্র রাজার লোক এসে সে জিনিস পরিয়ে দিয়ে যেত শিশুর মায়ের বুকে। প্রতিদিন সকালে আসত রাজকর্মচারী। সংগ্রহ করে নিয়ে যেত মায়ের বুকের দুধ।

ফল হয় আরও সাঙ্ঘাতিক। এবার গ্রামে গ্রামে মরতে শুরু করল নবজাত। কান্নার রোল উঠল জওনসার ভাবরের ঘরে ঘরে।

তখন জনের লোকেরা নবজাতকের প্রাণ বাঁচাতে পথ খুঁজতে লাগলেন। ঠিক হল, পাহাড়ি বুনো ছাগল পোষ মানিয়ে তার দুধ খাওয়ানো হবে নবজাতককে। সে কথা গোপন রইল রাজার কাছে। শিশু বাঁচলো। জওনসার বাঁচলো। সেই থেকে পাহাড়ী বুনো ছাগল জওনসারের মা।

– তারপর?

– সে সময় পাণ্ডবরা এসে আশ্রয় নিয়েছে রাজা বিরাটের কাছে। অজ্ঞাতবাস। পাণ্ডবদের নির্দেশনায় তৈরি হচ্ছে বিরাটের দুর্গ আর প্রাসাদ। জওনসারের গ্রামে গ্রামে যে মাত্র কর্মক্ষম, বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানের জন্য তাদের সবাইকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে রাজরক্ষী। জওনসারে হাহাকার। জওনসারের জন তখন একসাথে প্রার্থনায় বসেন দেবতার। পাহাড়ের দেবতা, কাশ্মীরের রাজা ছিলেন তিনি। প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তিনি এসে পৌঁছলেন জওনসারে। জন তার পায়ে কেঁদে পড়লেন। দেবতা আদেশ দিলেন এক ঢোলক বানাতে। ঢোলক তৈরি হল।

– তারপর?

– তারপর, রাত্রি নামলে দেবতা আদেশ দিলেন দুর্গ আক্রমণের। জনের লোক দুর্গ আক্রমণ করলেন। আর দেবতা সেই ঢোলক নিয়ে বাজাতে শুরু করলেন তাঁর জাদুর বাজনা।

হয়েছিল কী, যে গরু আর মহিষের দুধ রাজস্ব হিসেবে বিরাটের লোকেরা নিয়ে যেতেন, তারা চরত পাইনের জঙ্গলে। পাহাড়ি ঘাসের সাথে পাইনের বীজ চলে যেত তাদের পেটে। সেই পাইনবীজের তত্ত্ব মিশে ছিল সেই দুধে। নগরে রাজার লোক আর সেনা খেত সেই দুধ। দুর্গপ্রাকার আর নগরের প্রাসাদসমূহের পাথরের নিচেও চাপা পড়ে ছিল পাইনের বীজ। দেবতার জাদু বাজনার ছন্দে ছন্দে ভাঙ্গল সেই বীজের ঘুম। আর দুর্গপ্রাকার, প্রাসাদ, সেনাদের, এবং রাজার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে বেরিয়ে এল পাইন গাছ। বিরাট রাজার পতন হল। জওনসার আবার মুক্ত হল।”

কথা হচ্ছিল লখনউয়ের দস্তরখ্বান রেস্তোরাঁতে বসে, সুকান্ত দাসের সঙ্গে। সেই সুকান্তদা, যার নম্বর নিয়ে এসেছিলাম স্বরাজের কাছ থেকে।

কথা হয়ে গেছিল আগের দিনেই। প্ল্যান সামান্য বদলে ফেলেছিলাম তাই। বেনারস থেকে একটানে দিল্লি যাবার মূল যে রাস্তাটা, এলাহাবাদ কানপুর ইটাওয়া হয়ে, সেটা বদলে নিজেকে সক্কাল সক্কাল নিয়ে যাচ্ছিলাম লখনউয়ের রাস্তায় – গুগল ম্যাপের হিসেবে দুই দিকের দূরত্বের তফারেন্স মাত্র তিরিশ কিলোমিটারের। একদিকে আটশো কুড়ি, অন্যদিকে আটশো পঞ্চাশ। তা তিরিশ কিলোমিটার বাড়তি চলার সুবাদে দুটো জিনিস হয়ে যাবে, সুকান্তদার সাথে একটা ছোট করে আড্ডা, আর তার পরে লখনউ থেকে সোজা আমার বাড়ি পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ে ননস্টপ, একটানা আশি নব্বইয়ের স্পিডে বেরিয়ে আসতে পারব। আসার সময়ে লখনউ এক্সপ্রেসওয়ে দেখে আমার এত ভালো লেগে গেছে, যে সে রাস্তা ছেড়ে আর কানপুর ইটাওয়ার রাস্তা নিতে আমার ইচ্ছে করছিল না।

বেনারস থেকে সকাল ঠিক সাড়ে ছটায় বেরিয়ে পড়েছিলাম, ম্যাপ ধরে ধরে এগোতে হচ্ছিল ভেতরের রাস্তা ধরে, লখনউ হাইওয়েতে পড়ার আগে। অশ্বরী, মড়িয়াহু ইত্যাদি অদ্ভুত সব নামের জায়গা পেরিয়ে বেলা নটা নাগাদ যখন এক নাম না জানা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, হেলমেটের ভেতর থেকে ব্লু-টুথে কুড়কুড় করে বেজে উঠল ফোন, কুমার কৌস্তুভ রায় – তুমি কি মোটরসাইকেল চালাচ্ছো? আমি কি পরে ফোন করব?

বললাম, না না, আমি চালাতে চালাতেই কথা বলতে পারব, বলুন।

অতঃপর উনি কানে মধু ঝরালেন – ভাই, তোমার বইটা কাল আমি এক সিটিংয়ে বসে শেষ করে ফেলেছি, কী লিখেছো বস, মানে একটাই অভিযোগ, বড্ড বেশি ভালো হয়ে গেছে। আমি শেষ না করে উঠতেই পারলাম না, এত ভালো লিখলে টিখলে তো আমাদের লেখা আর কেউ পড়বে না হে –

ফোনের মাধ্যমেই যতটা দাঁত দেখানো সম্ভব ততটা দেখিয়ে আমার ভালোলাগা জানালাম। ভালো কথা শুনতে বেজায় ভালো লাগে, শেষদিনের জার্নি আর ততটা ক্লান্তিকর লাগে না, অবিশ্যি ক্লান্তি আমার এমনিতেও আসে নি।

খানিক বাদে একটা প্রমিনেন্ট মোড় এল, তার নাম মছলি শহর। সেখান থেকে বাঁদিকে বেঁকে আবার চলা। এমনিতে বেনারস থেকে লখনউ মাত্রই তিনশো দশ কিলোমিটার, কিন্তু পুরো রাস্তাটাই বিভিন্ন লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে, মাঝে মধ্যে একটা দুটো চওড়া টোল রোড। মছলি শহরের পরে টোল রোড শুরু হল – পেরিয়ে গেলাম রাণীগঞ্জ, মোহনগঞ্জ ইত্যাদি এলাকা। মধুপুরী বলে একটা জায়গায় এসে টোল রোড শেষ হল, ঢুকলাম রায়বেরিলীতে। এখান থেকে বোধ হয় চেনা রাস্তা, এদিক দিয়েই এসেছি।

রায়বেরিলী সনিয়া গান্ধীর নির্বাচনী ক্ষেত্র, এখানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে কংগ্রেসের চাষ হয়, মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ছিল ইন্দিরা গান্ধী বা রাজীব গান্ধীর অদ্ভূতদর্শন মূর্তিরা।

রায়বেরিলীর পর বছরাওয়াঁ, এবং তার পরেই লখনউয়ের আউটস্কার্ট – মোহনলালগঞ্জ। সুকান্তদাকে বলাই ছিল – আরেকবার ফোন করে আমি এগোতে থাকলাম, একটু অপরাধবোশ কাজ করছিল যে না, তা নয়, আমি ফিরছি কাজের দিনে, আজ সোমবার, কাউকে তার অফিস থেকে টেনে আনা স্রেফ “দেখা” করব বলে – পরে বুঝেছিলাম, সেদিনের সেই দেখা হওয়া আমার কাছে কতটা মূল্যবান ছিল।

লখনউয়ে ঢোকার মুখেই বড়সড় হসপিটাল এসজিপিজিআই – সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ইনস্টিট্যুট অফ মেডিকাল সায়েন্স। সেই মেডিকেল কলেজের সামনে একটা বাসস্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

খানিক বাদেই যে লোকটা বুলেটে করে এসে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, আর হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বলল – আরে, এসে গেছিস? – আমি তাকে কলেজে কখনও দেখেছি বলেই মনে করতে পারলাম না। আমার এমনিতে এই ব্যাপারে স্মৃতিশক্তি খুব খুব কম, আমি লোকের মুখ একেবারে মনে রাখতে পারি না, তাও এতটা বিস্মৃতি আমি আশা করি নি নিজের কাছে। তবুও, ব্যবহারে এতটুকুও মনে হল না সুকান্তদা আমার অপরিচিত। ঠিক কলেজে হস্টেলে যেভাবে কথাবার্তা হত, সেইভাবেই বলল, চল তা হলে কোথাও একটা গিয়ে বসি।

আমার সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি, খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড, আর লখনউতে দাঁড়িয়ে কেউ যদি সেই সময়ে খাবার প্রস্তাব দেয়, তা হলে কি আর না করা যায়? বুলেটের পিছু নিলাম। লখনউ শহর চিরে আমরা এগোলাম।

সুন্দর সাজানো গোছানো শহর লখনউ। এটা বোধ হয় লখনউয়ের নতুন এলাকা। চওড়া রাস্তাঘাট, বড় বড় রাউন্ডঅ্যাবাউট, দিল্লির থেকে কোনও অংশে কম নয়। … সে সব পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়, আর সে সবও পেরিয়ে আমরা এলাম লখনউয়ের আরেকটা দিকে, রাস্তার একদিকে হিন্দুস্তান এরোনটিকস লিমিটেডের লম্বা পাঁচিল, মাঝখান দিয়ে ব্যারিকেড করা, লখনউ মেট্রোর কাজ চলছে, আর রাস্তার অন্যপ্রান্তে গিয়ে আমরা থামলাম একটা মার্কেট কমপ্লেক্সের মধ্যে।

না, টুন্ডে কাবাবি টাবাবি নয়, দস্তরখ্বান। লখনউয়ের নামকরা রেস্তরাঁর চেন। সেইখানে বসে খাবারের অর্ডার দিয়ে সুকান্তদা খুলল তার অভিজ্ঞতার ঝাঁপি।

কয়েকজন বন্ধুর সাথে কয়েক বছর আগে সুকান্তদা গেছিল লখনউ থেকে ব্যাঙ্গালোর, সাইকেল চালিয়ে। মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে দিয়ে। বিভিন্ন গ্রামে রাত কাটিয়েছে, এমন লোকের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলার অভিজ্ঞতা হয়েছে যিনি নিজে হয় তো এক সময়ের তেলেঙ্গানা বিপ্লবে জড়িত ছিলেন। এমন লোকের সঙ্গে কথা বলেছে যার নিজের জমি জিরেত উন্নয়ন শিক্ষা সম্পদ বলতে কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু না। একদিকে ঝাঁ চকচকে ড্যাম, আলোয় মোড়া সেতু, তার পাশে মাইলের পর মাইল রুক্ষ বানজারা জমি, জল পৌঁছয় না সেখানে, মাঠের ঘাস জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেছে। চাষ হয় না। শহরের প্রান্তে এমনি গ্রাম পেরিয়েছে, সমতল ভারতের সে গল্পও কম রোমহর্ষক নয়।

হায়দরাবাদের কাছেই কোথাও হয় তো সে গ্রাম। সুকান্তদার সহযাত্রী, বা কো-রাইডারের বাইসাইকেলের স্পোক ভেঙে গেছিল। ফলে সামান্য ডিট্যুর করে সেই গ্রামে ঢুকতে হয়। সেখানে সাইকেলের মেকানিক ছিল, সাথে ছিল একটি ছোট চায়ের দোকান।

“যে সময় স্পোক চেঞ্জ হচ্ছিল, গ্রামের লোক আমাদের স্টিলের গ্লাসে ফিল্টার কফি আর ইডলি চাটনি খেতে দিয়েছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আর উত্তরের পর উত্তর। এর মধ্যে আমি একটু এদিক ওদিক হেঁটে বেড়াতে গিয়ে দেখি, খানিক দূরেই, একটা ছোট্ট বেদীর সামনে তালঢ্যাঙা একটা বাঁশের মাথায় উড়ছে লাল পতাকা। ঠা-ঠা রোদ্দুরে পাশে বসে দুই অশীতিপর বৃদ্ধ। … আমার সাথী ফোর্স ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক। এসব ব্যাপারে তার উৎসাহ নেই। আমিই কৌতূহলবশত কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে এক বৃদ্ধ জানালেন, এক সময়ের লাল পার্টির কৃষক বিদ্রোহের অনুসারীরা ঐ পতাকা উড়িয়েছিলেন, এবং এখনো ওঁরা ওড়ান। তাঁদের কাছেই শুনলাম বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর সেই সময়ে ব্যপ্ত হতাশার কথা। ওঁরা জানিয়েছিলেন, যখন অস্ত্র সমর্পণ করার নির্দেশ আসে, বিদ্রোহীদের অনেকেই অস্ত্র সমর্পণ না করে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে ফেলেন, যদি কখনো আবার ডাক আসে সেই জন্য। আর নিয়ম করে লাল ঝাণ্ডাটা আজও বাঁশের মাথায় উড়িয়ে দেন তাঁরা।”

সব হারানোর এই সময়ে নিজের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার এ গল্পও কম মন ছুঁয়ে যায় না। …আবার পাহাড়ের গল্পও শুনলাম, সেই জওনসার ভাবরের গল্প তো ওপরে লিখেইছি।

নিজেকে যখন জিজ্ঞেস করি, এই যে বেরিয়ে পড়ি, কখনও লাদাখ যাচ্ছি, কখনও সিকিম – কী দেখি? পাহাড়? বরফ? উঁচু উঁচু পাস? স্থাপত্য?

চোখ বুজলে ফিরে আসে – না, গুরুদোংমার লেক নয়, খারদুং লা পাস নয়, আমার স্মৃতিতে বারবার ফিরে আসে সেইসব মানুষেরা – লাদাখ ডিসকিটের সেই বয়স্ক লামা, যিনি আমার স্ত্রীর ঘড়ির ব্যান্ডে পিন লাগিয়ে দেবার বদলে একটা পয়সাও নেন নি, মঙ্গনের সেই সুনীল – সিকিমের প্রেমে পড়ে যে আইবিএমের লোভনীয় চাকরি এক কথায় ছেড়ে চলে এসে নিজের ধাবা খুলে সেখানে আলু পরোটা বানায় খুশি মনে, লাচেনের ছিরিন, জয়গাঁওয়ের সমীরণ – আমি দেখি মানুষ। রত্নের মত জ্বলজ্বলে সেইসব মানুষেরা, যারা এত দূষিত, এত কলূষিত পৃথিবীতেও হার মানে নি, হার মানে না, যারা আমাকে বেঁচে থাকার শক্তি জোগায়, যারা আমাকে পথ চলার অনুপ্রেরণা জোগায়, আমি রাস্তায় নামি সেই মানুষদের দেখতে। এই বিপিন, এই সুকান্তদা, তার চোখ দিয়ে দেখা জওনসর ভাবরের সেই মামা, ইওরোপ থেকে সাইকেল চালিয়ে ভারতে পাড়ি দেওয়া জয়াদি – আমার সেই জমানো রত্নের টুকরোটাকরা, আমার পজেশন, হীরের চেয়েও দামী এইসব মানুষদের কুড়িয়ে নিতেই আমি পথ চলি।

কথায় কথায় কখন বিকেল চারটে বেজে গেল, খেয়াল করি নি। এবার তো উঠতে হবে। এবার ননস্টপ যাত্রা – বাড়ি পর্যন্ত, পাঁচশো তিরিশ কিলোমিটার অ্যাপ্রক্সিমেটলি। একঘেয়ে কিন্তু দারুণ চমৎকার এক্সপ্রেসওয়ে।

এবং, মাথার পেছনে যে জিনিসটা সব সময়ে কাজ করছে, সেটা হল, এই পুরো লখনউ আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে তিনশো দুই কিলোমিটার, এবং তার পরে আগ্রা থেকে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের প্রথম সত্তর কিলোমিটার, সবশুদ্ধ তিনশো বাহাত্তর কিলোমিটার কোথাও কোনও পেট্রল পাম্প নেই। সুতরাং, আমার জেরিক্যান এবং মোটরসাইকেলের ট্যাঙ্ক, দুটোই ভরে নিয়ে এগোতে হবে।

দস্তরখ্বানের থেকে একটু এগোতেই পেট্রল পাম্প, সেখানে ট্যাঙ্ক ফুল করলাম আর একটা জেরিক্যান ভরে নিলাম। আমার মোটরসাইকেলের ফুল ট্যাঙ্কে সাড়ে তিনশো কিলোমিটার চলে, আর পরে আরও পাঁচ লিটার তেলে, অ্যাভারেজ তিরিশ কিলোমিটার মাইলেজ ধরলে, চলবে আরও দেড়শো কিলোমিটার।

পেট্রল ভরছি, সেই সময়ে এক অতি কৌতূহলী মোটরসাইকেলওয়ালার জিজ্ঞাসা – আপ ইতনা সামান লেকে কেয়া কোই মিশন পে নিকলে হো? কাঁহা হ্যায় আজ রাত কা ঠিকানা?

আমার চোখ বাদে বাকি পুরোটাই মাস্কে ঢাকা, মুচকি হাসিটা তাই দেখা গেল না, বললাম, আজ রাতকো তো ঘর জানা হ্যায়।

সুকান্তদা আমাকে এক্সপ্রেসওয়ের মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিল, বাকি পথটা আমাকে জিপিএসই দেখিয়ে দেবে। লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের প্রথম কিলোমিটারটা যখন পার করলাম, তখন ঘড়িতে বাজে সাড়ে পাঁচটা, সূর্য ডুববে একটু বাদেই। চট করে দাঁড়িয়ে বাড়িতে সিকিনীকে ফোন করে দিয়ে বললাম, আমার ফিরতে রাত হবে, সবে লখনউ থেকে স্টার্ট করেছি। হয় তো রাত বারোটা মত বাজবে।

শুরু হল একটা একটা করে কিলোমিটার পেরনো। আর কিছু দেখার নেই, আর কোথাও থামার নেই, শুধু চলতে থাকা, যতক্ষণ না বাড়ি আসে। দস্তরখ্বানের খাবারে পেট ভরেছে জম্পেশ, আর পর পর শোনা গল্পে ভরে গেছে মন। এখন শুধু ক্রুজ কন্ট্রোল মোডে মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে বসে থাকা। ক্রমশ পেরিয়ে গেলাম সেই এলাকা, এক্সপ্রেসওয়ের যে অংশটা রানওয়ে হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আর তার একটু পরেই সূর্য ডুবে গেল।

স্মৃতিতে এক এক করে ফিরে আসছে গত কয়েকটা দিন। পারোতে সেই কষ্ট করে টাইগার্স নেস্টের চূড়ায় ওঠার স্মৃতি, সমীরণের গলায় শোনা সেই গানেরা, গুরুদোংমারের পথে ঝাঁকুনির চোটে আমার মোটরসাইকেলের লাগেজ ক্যারিয়ারের একটা একটা করে রড খুলে বেরিয়ে আসা, সবশুদ্ধ আমি আমার পরের লেখাগুলোকে সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিন্তু সামনে আরও একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার ফুয়েল ইন্ডিকেটরের দৈর্ঘ্য ক্রমশ কমছে। একটা দাগ মানে, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার, সেই হিসেবে যতগুলো দাগ এখনও বাকি আছে, তাতে করে তো মনে হচ্ছে না তেল না ভরে আমি লখনউ এক্সপ্রেসওয়ে পুরো কভার করতে পারব! এখনও একশো তিরিশ কিলোমিটার বাকি, আর তেল যা বলছে, খুব বেশি হলে আমি ষাট সত্তর কিলোমিটার টানতে পারব। এমন কেন হল?

মাথায় এল, আমি পেট্রল ভরেছি এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠার প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার আগে, এক্সপ্রেসওয়ের শুরুতেই একটা পেট্রল পাম্প আছে, সেইখানে ট্যাঙ্ক ফুল করে নিলে কাজ দিত, কিন্তু আমি ফুল করেছি তার অনেক আগে, যাই হোক, সঙ্গে জেরিক্যান আছে, তেল ভরে নেওয়া যাবে, কিন্তু এই নির্জন এক্সপ্রেসওয়েতে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে তেল ভরা-টা নিরাপদ, সেটা বুঝতে বুঝতেই পেরিয়ে এলাম আরও চল্লিশ কিলোমিটার, ইন্ডিকেটরে আরও একটা দাঁড়ি কমে গেল।

দাঁড়াতে হবেই, কিন্তু আরও একটা সাঙ্ঘাতিক কাজ করে ফেলেছি, সেইটা আমাকে আরও বেশি চিন্তায় ফেলল।

পেট্রল ভরার ফানেলটা আমি আমার লাগেজের মধ্যে প্যাক করে ফেলেছি, সেই ব্যাগে রেনকভার মোড়ানো আছে, এবং তার ওপর দিয়ে দু স্তরের বানজি কর্ড লাগানো আছে। শুধু দাঁড়ালেই হবে না, আমাকে সমস্ত লাগেজ খুলে ওই ফানেল বের করতে হবে, তবেই আমি পেট্রল ভরতে পারব। আবারও, রাত আটটা বাজে তখন, ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে এসব করা নিরাপদ – ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

কী মনে হতে হঠাৎ চোখ গেল আকাশের দিকে, আর ঠিক সেই সময়েই মাথার একদম ওপর থেকে দ্রুতগতিতে লম্বা লাইন টেনে দিগন্তের একটু ওপরে চলে গেল একটা তারা, আর মিলিয়ে গেল।

উল্কা! উল্কা! তারাখসা!! আমি এতদিন পড়েছি এই জিনিসটার ব্যাপারে, হিন্দি সিনেমার রোম্যান্টিক সীনে কম্পিউটার গ্রাফিক্সে বানানো “টুটতা-হুয়া-তারা” দেখেওছি, কিন্তু সরাসরি নিজের চোখে, সত্যিকারের তারাখসা দেখতে পেলাম, এই প্রথম।

হিন্দি সিনেমা আমাদের শিখিয়েছে, টুটতা-হুয়া-তারা দেখলেই চোখ বন্ধ করে উইশ করতে হয় – সে কথা ভাবতে গিয়েই আমার এই টেনশনের মধ্যেও ফ্যাক করে হাসি পেয়ে গেল। তার পরে মনে মনে ভাবলাম, একটা উইশ করেই দেখি না – এই মুহূর্তে কী উইশ করার আছে আমার? একটা নিরাপদ জায়গায় নির্বিঘ্নে দাঁড়িয়ে, লাগেজ যতটা সম্ভব না খুলে ফানেলটা বের করে মোটরসাইকেলের ট্যাঙ্কে তেল ঢালা।

সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার, আর কয়েক কিলোমিটার দূরেই দেখলাম একটা কাট, যেখান থেকে বাঁদিকে রাস্তা বেরিয়ে যাচ্ছে, সেখানে একগাদা চড়া ফ্লাডলাইট বসানো, আর চারধার দিনের আলোর মত পরিষ্কার। গাড়ি সাইড করে দাঁড় করালাম।

ফানেলটা আছে ওপরের ব্যাগেই, আর দাঁড়িয়ে দেখে মনে হল, পুরো কর্ড খোলার দরকার নেই, ওপরের কর্ডটা একটু লুজ করলেই ব্যাগের রেনকভারটা অর্ধেক সরানো যাবে, আর চেনটা খুললেই সামনে ফানেল। সবার ওপরেই রেখেছিলাম।

খুব সহজেই ফানেল বেরিয়ে এল ব্যাগ থেকে, বানজি কর্ডের আঙটা খুলতেও হল না। পাঁচ লিটার পেট্রল ঢেলে দিলাম ট্যাঙ্কের মধ্যে। তার পরে আবার চলা শুরু।

সওয়া নটা নাগাদ নির্বিঘ্নে লখনউ আগ্রা এক্সপ্রেসওয়ে পেরিয়ে গিয়ে পড়লাম যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে, এবং পৌনে দশটার সময়ে মথুরার পেট্রল পাম্পে। ট্যাঙ্ক আবার ফুল করে নিলাম, বাড়ি আর মাত্র দেড়শো কিলোমিটার মতন।

যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে প্রতিটা টোল বুথের কাছে বড়সড় খাবার জায়গা আছে, কিন্তু আমার আর খাবার ইচ্ছে নেই এখন, আর বলে রেখেছি, যত রাতই হোক, বাড়ি পৌঁছে খাবো।

সিকিম আর ভুটানের গল্প এ বারের মত শেষ, এর পরে আরও লম্বা কোনও জার্নির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

মনে মনে হিসেব কষছিলাম, সবশুদ্ধ কতগুলো রাজ্যে আমার মোটরসাইকেলের চাকা পড়লঃ দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড। ছটা।

ফাইনালি বাড়ি পৌঁছলাম যখন, তখন তারিখ বদলাতে বাকি আর মাত্র পনেরো মিনিট। লাগেজ সমস্ত বের করে নিয়ে লিফটের সামনে রেখে, শেষবারের মতন কী মনে হল, মোবাইলটা নিয়ে দৌড়ে গেলাম মোটরসাইকেলের কাছে। শেষবারের মত কিলোমিটার রিডিংটা নিলাম।

আপনারা যোগ করতে পারেন তো?

অনবদ্য দাদা। আশা রাখছি আপনার সবগুলো ব্লগ ই পড়ে নেবো ধীরে ধীরে। ওয়ার্ডপ্রেসে নতুন। আশা করছি ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন

LikeLiked by 1 person

ভাই সিকি,

২০২০ তে লকডাউনের বাজারে পড়বার তাগিদে ইতি উতি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে গুরুচন্ডালী তে পৌঁছে সর্ষেদানায় পা পড়ল….কোথায় গিয়ে থামব জানা নেই….ঘুম…বিশ্রাম মাথায় উঠেছে…বয়স মাত্র ৬৫…মনে আশঙ্কার মেঘ…সিংদরজায় যা দেখছি সেটা শেষ হলে আর কোথায় পাব তোমাকে? বুঝতে পারছ তো একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ দশা।আরও পড়তে চাই।

LikeLike

সিংদরজা পেরিয়ে এক্কেবারে ঢুকে পড়ুন ভেতরে, পরপর লেখা পাবেন। আর ৬৫ এমন কিছু বয়েস নয়। একবার রাস্তায় এক সর্দার মোটরসাইকেল-পাগলের সাথে দেখা হয়েছিল স্পিতির রাস্তায়, ৭০ বছর বয়েস। ছেলের সাথে বেরিয়ে পড়েছেন। বয়েস একটা সংখ্যামাত্র।

LikeLike